il tuo sito di informazione musicale

![]()

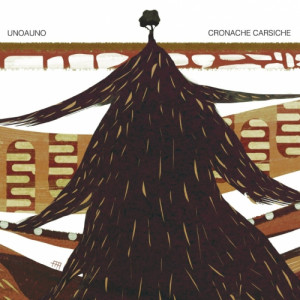

UNOAUNO "Cronache carsiche"

(2017 )

Ci sono due romagnoli e un pugliese, poco più che ventenni.

Stan soli sul cuore della terra – beato me – low-profile e fuori moda. E’ gente che la prende seriamente q.b., mica guitti da sagra paesana. Meritano credito.

Obiettivo: creare, riproporre, interpretare, rileggere, inventare, riportare in auge. Mille e una categoria nelle quali poter inserire questo album. Ma il succo è sempre buono, il senso non cambia.

“Cronache Carsiche”, debutto su Ribéss Records del trio Unoauno, è un disco pesante, aspro, incivile, selvatico e indisponente. Un disco off, deviante in tutto, anche nel prendere a prestito una lingua che non è sempre la sua. E’ una sarabanda di ritmo, bassi slabbrati, scariche elettriche, rumore composto, affetto brutale sparato in faccia come aria compressa.

Brutta faccenda, bellissima faccenda.

Introducimi come piace a me. Fin dall’incipit.

In principio fu GLF, dio minore e nume tutelare: diretta e sfacciata, spinta da un basso che pensavo fosse di Ignazio Orlando, “Dei” proviene direttamente da una qualche provincia di due imperi con o senza tv, ivi compreso tono metallico standard in inequivocabile rimando al piccolo padre di Cerreto Alpi.

Poi ancora citano – recitano? Replicano? Meglio: celebrano - Mimì nel quadretto di quotidiano squallore di “Restare Vivi”: miei cari, è questo che siamo? Succede anche più avanti, in “Figlio”, debitrice forse più del compagno Collini che del divin Clementi, e per quanto mi riguarda andrebbe benissimo così, al limite del ricalco, perché quel suono, quel modo di fare musica non si impara mai da zero, ti viene da dentro, o ce l’hai o puoi semmai diventare un re matto qualsiasi.

Ma hanno cervello, ça va sans dire: e già alla terza traccia, la ballata mesta di “Carsica”, mostrano che non di solo omaggio vive l’uomo, e che chi fa da sé può funzionare egregiamente. Brillano di luce propria nel doppio ceffone di “Aleppo I” e “Aleppo II”, sei minuti degni e memori del primo Santo Niente, giù per un buio cunicolo reso sinistro dalle urla sguaiate che sventrano la coda di “Giochi”, sono stufo/ torno a casa/ ho mal di testa/ prendo l’OKI.

Finisce in vana gloria con il dimesso rallentamento – una carezza in un vetro rotto - di “Clausura”, come un saluto triste alla stazione in una domenica grigia. Tutta farina loro, pochi istanti nella lavatrice a risciacquare le malevole promesse del mondo fino al golgota della redenzione, sembra che convenga, sempre che ne esista una.

E’ un commiato quasi commovente, sincero, desolato, afflitta ipotesi sul come fare a (non) tornare. E’ il loro Roxy Bar, mon bistrot préféré: ci incontreremo alla fine/dove il cielo ci divide/dove il mare non ci abbraccia/ci incontreremo alla fine/tra gli affitti da pagare/ tra le cose vuote da spostare/ci incontreremo alla fine/le parole da incartare/dove c’è solo finta bonaccia.

Arrivederci ragazzi: io sto bene. (Manuel Maverna)

Ci sono due romagnoli e un pugliese, poco più che ventenni.

Stan soli sul cuore della terra – beato me – low-profile e fuori moda. E’ gente che la prende seriamente q.b., mica guitti da sagra paesana. Meritano credito.

Obiettivo: creare, riproporre, interpretare, rileggere, inventare, riportare in auge. Mille e una categoria nelle quali poter inserire questo album. Ma il succo è sempre buono, il senso non cambia.

“Cronache Carsiche”, debutto su Ribéss Records del trio Unoauno, è un disco pesante, aspro, incivile, selvatico e indisponente. Un disco off, deviante in tutto, anche nel prendere a prestito una lingua che non è sempre la sua. E’ una sarabanda di ritmo, bassi slabbrati, scariche elettriche, rumore composto, affetto brutale sparato in faccia come aria compressa.

Brutta faccenda, bellissima faccenda.

Introducimi come piace a me. Fin dall’incipit.

In principio fu GLF, dio minore e nume tutelare: diretta e sfacciata, spinta da un basso che pensavo fosse di Ignazio Orlando, “Dei” proviene direttamente da una qualche provincia di due imperi con o senza tv, ivi compreso tono metallico standard in inequivocabile rimando al piccolo padre di Cerreto Alpi.

Poi ancora citano – recitano? Replicano? Meglio: celebrano - Mimì nel quadretto di quotidiano squallore di “Restare Vivi”: miei cari, è questo che siamo? Succede anche più avanti, in “Figlio”, debitrice forse più del compagno Collini che del divin Clementi, e per quanto mi riguarda andrebbe benissimo così, al limite del ricalco, perché quel suono, quel modo di fare musica non si impara mai da zero, ti viene da dentro, o ce l’hai o puoi semmai diventare un re matto qualsiasi.

Ma hanno cervello, ça va sans dire: e già alla terza traccia, la ballata mesta di “Carsica”, mostrano che non di solo omaggio vive l’uomo, e che chi fa da sé può funzionare egregiamente. Brillano di luce propria nel doppio ceffone di “Aleppo I” e “Aleppo II”, sei minuti degni e memori del primo Santo Niente, giù per un buio cunicolo reso sinistro dalle urla sguaiate che sventrano la coda di “Giochi”, sono stufo/ torno a casa/ ho mal di testa/ prendo l’OKI.

Finisce in vana gloria con il dimesso rallentamento – una carezza in un vetro rotto - di “Clausura”, come un saluto triste alla stazione in una domenica grigia. Tutta farina loro, pochi istanti nella lavatrice a risciacquare le malevole promesse del mondo fino al golgota della redenzione, sembra che convenga, sempre che ne esista una.

E’ un commiato quasi commovente, sincero, desolato, afflitta ipotesi sul come fare a (non) tornare. E’ il loro Roxy Bar, mon bistrot préféré: ci incontreremo alla fine/dove il cielo ci divide/dove il mare non ci abbraccia/ci incontreremo alla fine/tra gli affitti da pagare/ tra le cose vuote da spostare/ci incontreremo alla fine/le parole da incartare/dove c’è solo finta bonaccia.

Arrivederci ragazzi: io sto bene. (Manuel Maverna)