il tuo sito di informazione musicale

![]()

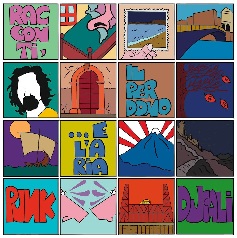

PUNK DUCALI "Racconti, il perdono e l'aria"

(2024 )

Un aspetto dell’invecchiare che trovo insolitamente piacevole è il rintracciare vestigia del tempo andato nelle varie espressioni artistiche delle nuove leve. Cose già viste, già sentite, già lette, già amate che ritornano dal passato, per bocca e per mano di qualche virgulto, più o meno giovane e più o meno conscio di ciò che sta regalando a cuori infranti di generazioni precedenti.

Un aspetto dell’invecchiare che trovo insolitamente piacevole è il rintracciare vestigia del tempo andato nelle varie espressioni artistiche delle nuove leve. Cose già viste, già sentite, già lette, già amate che ritornano dal passato, per bocca e per mano di qualche virgulto, più o meno giovane e più o meno conscio di ciò che sta regalando a cuori infranti di generazioni precedenti.

Voglio dire: chissà se i Punk Ducali – rodato, non imberbe quartetto abruzzese originario di Atri, in giro da un bel po’ - si rendono conto di quante e quali sfumature ho avuto il piacere di cogliere tra le spire avvolgenti di “Racconti, il Perdono e l’Aria”, secondo album di una carriera magari defilata, ma non avara di piccole e grandi soddisfazioni, di importanti condivisioni di palchi nostrani, di musica dritta al punto.

Francesco Crispi, Simone Medori, Giuseppe Di Ridolfo e Francesco Prosperi portano in dote un corpus di ascolti mandati a memoria, rielaborati in fogge sì riconoscibili, ma inusuali a tratti, una rilettura personale di crismi e dogmi filtrati da una sensibilità affatto comune. A distanza siderale – per idee, suoni, scrittura, intenzioni – dal ruvido punk degli albori che, pagando tributo a numi tutelari, marchiava l’esordio schietto e urgente di “Proiettili nella testa”, “Racconti, il Perdono e l’Aria” offre della band una versione del tutto nuova, ripulita da orpelli e stilemi di maniera, espressione di una maturità tanto evidente quanto foriera di una proposta ben più consistente, elaborata, peculiare.

Mitigata l’irruenza degli esordi, gli echi del punk che fu vengono stemperati in brani mirabilmente cesellati, definiti, curati in forma e sostanza, ricchi di una profondità che mancava in origine e che trova ora compimento in una declinazione non banale di tutto il caro vecchio indie possibile ed immaginabile, in veste a tal punto restaurata e corretta che di punk rimangono solo isolate tracce nei pochi episodi più mossi.

A prevalere è un sentimento differente, più amaro, più adulto, più consapevole, guidato da sonorità meglio scolpite e da arrangiamenti non privi di una compassata eleganza, quella che dilaga nelle atmosfere così scopertamente emo dei quasi sei minuti dell’opener “Proust”, soffice e tagliente quanto basta a lasciar intendere la direzione. Accordi aperti e testi introspettivi, trame ricche, canto cangiante e singolare, una musicalità ritrovata ed una assidua ricerca della melodia – affogata o meno in tempestosa elettricità – segnano il perimetro di un album godibile, ma intimo e sofferto: dalle rimembranze grunge di “Krist Novoselic” (of course…) alle suggestioni di una “Bice” che oscilla tra Marlene Kuntz e Verdena, dalla sassata sgolata di “Pornografia” alla delicatezza quasi cantautorale di “Racconti”, passando per una “Autunno” che mi ricorda - mutatis mutandis - i Cani del primo album, scorrono agili e fragili canzoni sorprendenti, scosse da un’intuizione, da una frase di chitarra, da una metrica del canto non lineare, da una virata improvvisa, da qualche trovata inaspettata. C’è il rap di “Circeo”, con inequivocabile messaggio grondante rabbia, il saliscendi nervoso – in area Cosmetic - di “Messner”, il violino che fa capolino nell’ingorgo à la Radiohead di “Cosparsa”, preludio al gran finale, dieci minuti di pura tensione equamente divisi tra il grido disperato di “Fissarla” ed il pathos in crescendo di “Americhe”, strozzata in un ritornello ripetuto e congesto.

Disco di contrasti, aspro e morbido, non brusco né violento, ma per nulla edulcorato: palpitante, vitale, fremente, memore e latore di una tristesse antica che ieri m’illuse e che, per oggi, andrà ancora benissimo. (Manuel Maverna)