il tuo sito di informazione musicale

![]()

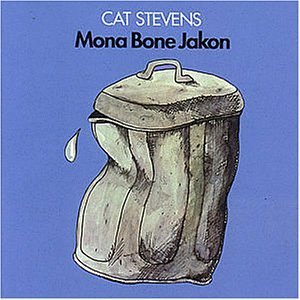

CAT STEVENS "Mona bone jakon"

(1970 )

“Mona Bone Jakon”, un titolo che suona come una formula magica, particolarmente gradita ai veneti, per i quali la prima parola ha già di per sé stessa un valore almeno propiziatorio, se non proprio magico. Ma al di là dei giochi di parole, c’è davvero qualcosa di innaturale nel salto di qualità spiccato a partire da questo disco dal giovane Steven Georgiou, all’epoca Cat Stevens e attualmente Yusuf Islam (Allah è grande, si sa).

“Mona Bone Jakon”, un titolo che suona come una formula magica, particolarmente gradita ai veneti, per i quali la prima parola ha già di per sé stessa un valore almeno propiziatorio, se non proprio magico. Ma al di là dei giochi di parole, c’è davvero qualcosa di innaturale nel salto di qualità spiccato a partire da questo disco dal giovane Steven Georgiou, all’epoca Cat Stevens e attualmente Yusuf Islam (Allah è grande, si sa).

Siamo nel 1970 e il cantautore ellenico-inglese, o anglo-greco che dir si voglia, ha alle spalle un buon numero di canzoni che si possono definire non più che “carine”, in genere sacrificate da banali arrangiamenti pop, e troppo spesso affogate sotto stucchevoli strati di violini che ne soffocano il brio. Qui invece, anche se non siamo ancora ai livelli di eccellenza di “Tea For The Tillerman”, in compenso l’inconfondibile stile di Cat Stevens è come d’incanto già ben definito: una specie di “country inglese” fatto di tenere ballate acustiche, impreziosite da abili intrecci tra le chitarre acustiche e il pianoforte, nei quali di tanto in tanto si intrufola il flauto di un allora sconosciuto Peter Gabriel (i Genesis stavano ancora componendo “Trespass”).

Validi esempi di lenti che incatenano sono l’elegiaca “Maybe You’re Right”, con il suo bel dialogo stretto tra piano e chitarra, e l’onirica “Trouble”, che sembra un’evoluzione in profondità delle candide ma un po’ inconsistenti ballate del menestrello Donovan. Moderatamente agitata si presenta “I Think I See The Light”, con le sue perentorie note di pianoforte, che impongono un ritmo deciso, pur con un uso parco delle percussioni, che invece accompagnano sonoramente gli accordi elementari ma un po’ tetri della brevissima “Mona Bone Jakon”.

Altri gradevoli episodi sono “I Wish I Wish”, con un piglio deciso che già preannuncia la futura “Wild World”, ma con un tema meno ispirato, e l’ironica “Pop Star”, in cui Cat Stevens sembra prendersi in giro per ciò che è stato fino ad allora, e gioire invece di essere finalmente approdato alla musica che gli è più congeniale. L’intermezzo “Time” e la successiva “Fill My Eyes“, legate tra loro senza soluzioni di continuità, sono un’oasi di quiete creata dalle impeccabili chitarre classiche di Cat Stevens e del fido Alun Davies.

Solo nella finale “Lilywhite” si rifanno vivi gli invadenti violini degli esordi, ma in maniera non così pesante da condizionarne l’ascolto: il suono si mantiene tutto sommato abbastanza affine al resto del disco. Fin qui tutto bene, ma non benissimo. Ho lasciato volutamente per ultimi i due capolavori che alzano il livello dell’album da buono a ottimo.

“Lady D’Arbanville” apre come meglio non si potrebbe, con arpeggi mediterranei che richiamano i metallici “bouzouki” tipici della seconda patria di Cat Stevens, ma ben presto si scatena in una specie di sinistro ritmo latino, quasi un cupo samba, scandito da un morbido basso e da percussioni come al solito discrete. Il tutto sembra fatto apposta per accompagnare alla prefezione un testo ironicamente macabro. “Katmandu” ha un fascino tutto particolare, tra l’arcano e l’esotico, ottenuto con straordinaria economia di mezzi. In pratica bastano alcuni interventi ispirati del flauto di Peter Gabriel inseriti tra una strofa e l’altra di questa suggestiva ballata, ed eccoci elevati ad alta quota, con davanti agli occhi distese selvagge e incontaminate che anche a non volere invitano alla meditazione. Niente effetti speciali, ma solo molta fantasia, e il bello è che funziona.

Nel complesso questo non è certo il miglior Cat Stevens, ma è comunque già lui a tutti gli effetti, il che non è poco. Non è il caso di farsi ingannare dal bidone in copertina, che è sicuramente vuoto. La spazzatura è altrove. (Luca "Grasshopper" Lapini)