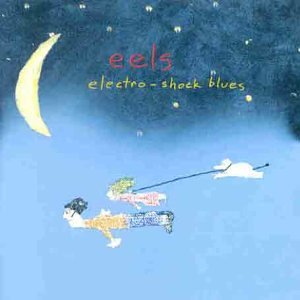

EELS "Electro-shock blues"

(1998 )

In fondo, un disco di mr. Everett non è mai un’esperienza del tutto piacevole. Personaggio oscuro e defilato, impenetrabile ed illeggibile, questo tetro bardo sui generis ama celarsi dietro mille differenti mascherate, prendendo le distanze dal mondo, dal comune pensare, dallo star-system, dal mainstream-rock (almeno per i primi tre album), edificando una carriera su arzigogoli di turbe esistenziali varie senza concedere punti di riferimento nè facili appigli. Fedele ad una estetica volutamente ed insistentemente votata al low-(pro)fi(le), scosso da due drammatici lutti familiari (il suicidio della sorella, narrato nello stralunato opener “Elizabeth on the bathroom floor”, e la lenta agonia della madre malata di cancro che si concretizza nella cadenza jazzata di “Cancer for the cure”), Everett partorisce la sua opera seconda comprimendo in sedici brevi brani una serie impressionante di nevrosi, disfatte, angosce e paure, sublimando il proprio dolore personale in un complicato memoriale sulla morte. Il punto di osservazione è sempre sbilenco, mai lineare, quasi astratto: la morte che su tutto aleggia sembra incombere come una presenza necessaria, mai sinistra nè demonizzata, semplicemente ridotta alla sua stessa componente di ineluttabilità. La tipica ironia americana, volta ad esorcizzare i fantasmi ed il terrore invisibile da essi suscitato, è qui impiegata solo marginalmente (di nuovo “Cancer for the cure”, e “Hospital food”, altro swing condotto ad un passo da Tom Waits), mentre a prevalere è un generale senso di disorientamento largamente ascrivibile alla poca coesione stilistica che permea l’intero lavoro. I brani suonano raggelanti (il lied cameristico della title-track arranca fuori giri su un tempo ternario ed un piano scordato, inciampando in una pausa concepita ad arte per produrre l’effetto più spiazzante possibile), distaccati, quasi Everett volesse presentarsi come un cronista che racconta dall’esterno i fatti con piglio giornalistico: l’emotività è soffocata, nascosta, affidata sempre ai testi, mai alle musiche, con rare eccezioni (“3 speed”, “Climbing to the moon”) che non mirano mai a sovvertire il tono generale, algido ma depresso. Disco che può riuscire nell’impresa di colpire senza piacere, lavoro complesso che vive sulla paradossale, antitetica contrapposizione tra l’introspettiva intimità dei temi trattati e la gelida, chirurgica esposizione di una personale cosmogonia sulla morte, sublimata in canzoni spettrali, eteree, impalpabili ma bizzarramente intense, l’equivalente in musica di un requiem recitato a mezza voce celando timide lacrime dietro il paravento di una falsa indifferenza. (Manuel Maverna)

In fondo, un disco di mr. Everett non è mai un’esperienza del tutto piacevole. Personaggio oscuro e defilato, impenetrabile ed illeggibile, questo tetro bardo sui generis ama celarsi dietro mille differenti mascherate, prendendo le distanze dal mondo, dal comune pensare, dallo star-system, dal mainstream-rock (almeno per i primi tre album), edificando una carriera su arzigogoli di turbe esistenziali varie senza concedere punti di riferimento nè facili appigli. Fedele ad una estetica volutamente ed insistentemente votata al low-(pro)fi(le), scosso da due drammatici lutti familiari (il suicidio della sorella, narrato nello stralunato opener “Elizabeth on the bathroom floor”, e la lenta agonia della madre malata di cancro che si concretizza nella cadenza jazzata di “Cancer for the cure”), Everett partorisce la sua opera seconda comprimendo in sedici brevi brani una serie impressionante di nevrosi, disfatte, angosce e paure, sublimando il proprio dolore personale in un complicato memoriale sulla morte. Il punto di osservazione è sempre sbilenco, mai lineare, quasi astratto: la morte che su tutto aleggia sembra incombere come una presenza necessaria, mai sinistra nè demonizzata, semplicemente ridotta alla sua stessa componente di ineluttabilità. La tipica ironia americana, volta ad esorcizzare i fantasmi ed il terrore invisibile da essi suscitato, è qui impiegata solo marginalmente (di nuovo “Cancer for the cure”, e “Hospital food”, altro swing condotto ad un passo da Tom Waits), mentre a prevalere è un generale senso di disorientamento largamente ascrivibile alla poca coesione stilistica che permea l’intero lavoro. I brani suonano raggelanti (il lied cameristico della title-track arranca fuori giri su un tempo ternario ed un piano scordato, inciampando in una pausa concepita ad arte per produrre l’effetto più spiazzante possibile), distaccati, quasi Everett volesse presentarsi come un cronista che racconta dall’esterno i fatti con piglio giornalistico: l’emotività è soffocata, nascosta, affidata sempre ai testi, mai alle musiche, con rare eccezioni (“3 speed”, “Climbing to the moon”) che non mirano mai a sovvertire il tono generale, algido ma depresso. Disco che può riuscire nell’impresa di colpire senza piacere, lavoro complesso che vive sulla paradossale, antitetica contrapposizione tra l’introspettiva intimità dei temi trattati e la gelida, chirurgica esposizione di una personale cosmogonia sulla morte, sublimata in canzoni spettrali, eteree, impalpabili ma bizzarramente intense, l’equivalente in musica di un requiem recitato a mezza voce celando timide lacrime dietro il paravento di una falsa indifferenza. (Manuel Maverna)