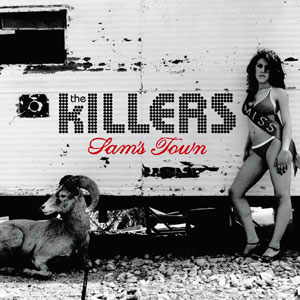

THE KILLERS "Sam's town"

(2006 )

I Killers sono un quartetto originario di Las Vegas assurto a notorietà mondiale grazie a “Hot fuss”, folgorante album di debutto datato 2004, disco trainato al successo di massa da un paio di singoli tanto accattivanti quanto contagiosi (“Mr. Brightside” e soprattutto “Somebody told me”). Forti di un sound furbetto che strizzava l’occhio al synth-pop di derivazione britannica senza disdegnare puntate nel più classico rock da fm tanto apprezzato oltreoceano, i quattro si affermarono presso il grande pubblico senza convincere più di tanto la critica, che conserva tuttora nei loro confronti un orientamento piuttosto scettico e disilluso. Derivativi fino all’eccesso, i Killers optarono per un secondo album che consentisse loro sia di distaccarsi dalle suggestioni danzerecce dell’esordio, sia di rafforzare il legame con le origini virando verso un sound che fosse espressione più della patria tradizione musicale che non di certa magniloquente pomposità glam di matrice inglese. “Sam’s town”, pubblicato nel 2006, nasce quindi come disco fruibile sapientemente infarcito di squadrate ballate mid-tempo sovente ripiegate su tonalità minori, una serie di episodi regolari, lineari, forse prevedibili, ma forte di un tiro inesauribile e di alcuni spunti melodici deliziosi (la popolare “Read my mind” è perfetta nel suo variegato equilibrio); affini in alcune tracce a dei Muse meno pretenziosi e soprattutto privi di virtuosismi, l’ugola d’oro Brandon Flowers ed i suoi accoliti dispensano tra sonorità sature - espanse da un uso smodato delle tastiere, ad esempio nell’intasato arzigogolo di “This river is wild” - tutto il loro repertorio di trucchi del mestiere, di rado naufragando (“Bling” potrebbe provenire dal catalogo deteriore dei Queen, la mielosa “My list” dal Bon Jovi meno ispirato), pennellando altresì chorus anthemici ed interessanti intrecci armonici che lasciano piacevolmente fluire le canzoni per quello che sono: brani radiofonici, semplici e gradevoli, sorretti da ampie aperture sulle quali un accurato lavoro di produzione (in cabina di regia siede la coppia Flood/Alan Moulder) ricama un festoso marasma il cui unico limite è forse quello di stipare i brani fino all’eccesso. E’ quello che accade, ad esempio, nella title-track, dove la potenza del ritornello è affievolita dall’ingorgo strumentale che pervade anche la strofa, o nel bel crescendo di “For reasons unknown”, con il canto di Flowers capace di inerpicarsi in una strozzatura gutturale che ricorda Robert Smith (succede anche in “Bones”, inopinatamente fiaccata da fiati e coretti). Altrove la band tenta timide divagazioni, ma è come se i quattro passeggiassero a lato della strada maestra senza abbandonarla del tutto nè perderla mai di vista: giocano sì a fare gli Stooges col riff acido e la voce filtrata sulla ossessiva cadenza garage-rock di “Uncle Jonny”, contrappuntano eleganti l’infido sviluppo di “Why do I keep counting?” con un inatteso pianoforte honky-tonk, ma si rifugiano – peraltro mirabilmente – nella confortevole patina retrò che fa di “When you were young” l’ennesimo singalong da mandare a memoria. A conti fatti, è questo il loro territorio di caccia e conquista, luogo battuto e frequentato nel quale si muovono a proprio agio con una scioltezza da consumati veterani: null’altro che pop, ma ben fatto. (Manuel Maverna)

I Killers sono un quartetto originario di Las Vegas assurto a notorietà mondiale grazie a “Hot fuss”, folgorante album di debutto datato 2004, disco trainato al successo di massa da un paio di singoli tanto accattivanti quanto contagiosi (“Mr. Brightside” e soprattutto “Somebody told me”). Forti di un sound furbetto che strizzava l’occhio al synth-pop di derivazione britannica senza disdegnare puntate nel più classico rock da fm tanto apprezzato oltreoceano, i quattro si affermarono presso il grande pubblico senza convincere più di tanto la critica, che conserva tuttora nei loro confronti un orientamento piuttosto scettico e disilluso. Derivativi fino all’eccesso, i Killers optarono per un secondo album che consentisse loro sia di distaccarsi dalle suggestioni danzerecce dell’esordio, sia di rafforzare il legame con le origini virando verso un sound che fosse espressione più della patria tradizione musicale che non di certa magniloquente pomposità glam di matrice inglese. “Sam’s town”, pubblicato nel 2006, nasce quindi come disco fruibile sapientemente infarcito di squadrate ballate mid-tempo sovente ripiegate su tonalità minori, una serie di episodi regolari, lineari, forse prevedibili, ma forte di un tiro inesauribile e di alcuni spunti melodici deliziosi (la popolare “Read my mind” è perfetta nel suo variegato equilibrio); affini in alcune tracce a dei Muse meno pretenziosi e soprattutto privi di virtuosismi, l’ugola d’oro Brandon Flowers ed i suoi accoliti dispensano tra sonorità sature - espanse da un uso smodato delle tastiere, ad esempio nell’intasato arzigogolo di “This river is wild” - tutto il loro repertorio di trucchi del mestiere, di rado naufragando (“Bling” potrebbe provenire dal catalogo deteriore dei Queen, la mielosa “My list” dal Bon Jovi meno ispirato), pennellando altresì chorus anthemici ed interessanti intrecci armonici che lasciano piacevolmente fluire le canzoni per quello che sono: brani radiofonici, semplici e gradevoli, sorretti da ampie aperture sulle quali un accurato lavoro di produzione (in cabina di regia siede la coppia Flood/Alan Moulder) ricama un festoso marasma il cui unico limite è forse quello di stipare i brani fino all’eccesso. E’ quello che accade, ad esempio, nella title-track, dove la potenza del ritornello è affievolita dall’ingorgo strumentale che pervade anche la strofa, o nel bel crescendo di “For reasons unknown”, con il canto di Flowers capace di inerpicarsi in una strozzatura gutturale che ricorda Robert Smith (succede anche in “Bones”, inopinatamente fiaccata da fiati e coretti). Altrove la band tenta timide divagazioni, ma è come se i quattro passeggiassero a lato della strada maestra senza abbandonarla del tutto nè perderla mai di vista: giocano sì a fare gli Stooges col riff acido e la voce filtrata sulla ossessiva cadenza garage-rock di “Uncle Jonny”, contrappuntano eleganti l’infido sviluppo di “Why do I keep counting?” con un inatteso pianoforte honky-tonk, ma si rifugiano – peraltro mirabilmente – nella confortevole patina retrò che fa di “When you were young” l’ennesimo singalong da mandare a memoria. A conti fatti, è questo il loro territorio di caccia e conquista, luogo battuto e frequentato nel quale si muovono a proprio agio con una scioltezza da consumati veterani: null’altro che pop, ma ben fatto. (Manuel Maverna)